PENTAX K-1は、操作系にも新しい発想と提案があふれている。象徴的なのは、カメラの上面に搭載された2つのダイヤルだろう。スマートファンクションの機能ダイヤルと設定ダイヤルだ。これが、思いもよらぬ難産だった。

最初に「ダイヤルを追加したい」と主張したのは、商品企画の担当者だった。ハイパープログラムは煩わしいAEモードの切り替えを省く、革新的な操作系だ。しかし、露出補正に関してだけは「ボタンを押しながら」ダイヤルを回すひと手間がいる。「これを解消するため3ダイヤル化したい」と担当者は訴えた。

もっともな主張のように聞こえるが、話はそう単純でもない。ハイパープログラムは「即応の思想」から生まれたもの。露出を補正する“いとま”もないシーンや撮り方でこそ、本領を発揮する。露出を補正する余裕があるなら、ハイパーマニュアルを使えばいい。「プログラムAE+露出補正」と同じことが「グリーンボタン+前後ダイヤル」ででき、しかも絞りとシャッター速度のどちら側でも補正が行えるぶん合理的だ。機能的には、ハイパー操作系にダイヤルを追加する必要はないはずだった。

「露出補正のためだけのダイヤルとなると、ハイパー操作系となじみません。しかし、仕様について社内の意見を募ると『ISO感度をダイレクトに変えたい』『Wi-Fiをオン/オフできるスイッチがほしい』と、メカ的な操作部材が望まれていることは確かでした。何より撮影スタイルは多様化していますし、PENTAX K-1の性格を考えると百人百様の撮り方に応えたい。そのような議論から『何でも操作できるダイヤル』というアイデアが出てきました」

ユーザーインターフェース開発の担当者は、「それからが大変だった」と打ち明ける。具体的にどの機能を新ダイヤルに『露出させる』か。その検討のためだけに技術者たちがアサインされた。ユーザーから寄せられた要望、社内からの提案を精査するほか、プロ写真家へのヒアリングを繰り返す。幾度にもわたる打合せを経て機能を絞り込むと同時に、従来からある操作系と矛盾が生じないよう、ユーザーインターフェースの再構築とファームウェアの準備が進められた。最終的に機能が決定したのは、量産化の準備をはじめる直前だった。

レスポンスの『心地よさ』をデザインする。

実際にカメラを手に取って試してほしい。露出モードダイヤルを回すと、画面の上下からガイドが滑り込むようにワイプインする。前後ダイヤルを回すと、同じ方向にGUI上のダイヤルも回転する。測距点移動ボタンを押すと、画面の中の測距点配置図にアクセントがかかる。主要な操作に対して、カメラがアニメーションでレスポンスを返すのだ。

「本当にちょっとしたことでも、それがあるとないとでは操作感がまるで変わってくるんです。やりすぎると鼻につきますが、何もしないと味気ない」

その微妙な加減に、GUIのデザイナーは心を尽くした。メニュー画面もそうだ。実はメニューの背景は単純な塗りつぶしではない。砂地のようなテクスチャーに、ほんのわずかにグラデーションをかけている。そうと言われないと、気づかないほど繊細な表現。しかし、それがPENTAX K-1の操作感をユーザーフレンドリーなものにする、隠し味になっているのだ。

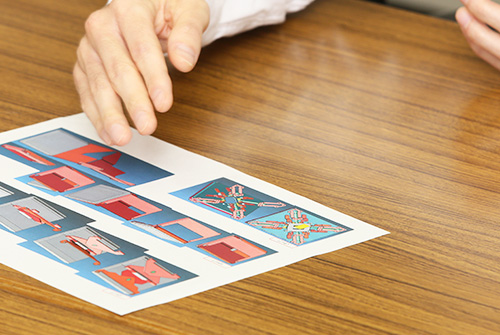

このようなGUIは、機能一点張りの発想からは生まれない。ペンタックスはアイコンひとつにしても、相当に凝っている。新規のものではアウトドアモニターが象徴的だろう。単に明るさを示せば済むものを、わざわざ星や月、大小の太陽など、シチュエーションをイメージできるデザインになっている。特にPENTAX K-1はコントロールパネルをカスタマイズできるぶん、これまでパネルになかった機能も新たにアイコンを用意する必要があった。その検討案たるや、のべ2000に届く勢い。使い心地へのこだわりを示す一例だ。

眼に触れるすべてに「そうである意味」を問い直す。

液晶モニターも、デジタル一眼レフにとって重要なユーザーインターフェースのひとつだ。チルト、バリアングルと既成のものは数あるが、商品企画の担当者のリクエストはそのどちらでもない「縦にも横にも開く可動式モニター」だった。

検討を委ねられた技術者は「ずいぶんとムチャなことを」と思いはしたが、意図は十分に理解できる。難しいのは百も承知で、可能性を検証することにした。考えうる方向性をスケッチしてみると、開いたはいいが「戻せない」「ありえないほど飛び出してくる」といった具合に、どれも無理があるとわかった。取捨選択し、残った案が「折りたたみテーブル」をヒントにしたもの。可動角度に若干の制限はあるが、構成的にシンプルで現実的だった。

図面で表現はできるが、実際に使い物なるだろうか。自分で試作してみることにした。

「デスクを覗いた同僚たちは『これはカメラの仕事じゃない』と思ったことでしょうね。部品を見ても、カメラの世界にないものばかりでしたから」

苦労したのは、開閉のスムーズさと耐久性の両立だ。ある重さを想定してねじりを加えてみると、ステーがスライドするレール端部がねじ切れてしまった。それではと部品を厚くすると、モニターが引っかかって気持ちよく開けられない。少しずつ部品を削っては、ちょうど折り合うポイントを探っていった。同様に、配線にも相当な吟味が必要だった。理想は、モニターを閉じるとき意図した方向に配線がさばけ、負荷なく収まってくれること。動きの過程で各部がどう動くか、細かくチェックしてパーツや形状を決めていった。

こうして完成したフレキシブルチルト式液晶モニターは、分厚いゴムでガードされているのを見ると、モニター本体は華奢なのかと思われるかもしれない。しかし、このガードはもともと「自由に動きすぎる」モニターが本体とこすれ、傷つけあうのを防ぐためのもの。機構的には、チルト式やバリアングル式と比べて遜色ない強度を備えている。 PENTAX K-1は、このほかにも操作部アシストライトを搭載するなど、ペンタックスファンの声に可能な限り応え、そのための仕様を開発している。メニュー機能のカテゴリー分けや並び順も、実際の撮影術に照らして再構築された。

より自由に、もっと自然に付き合える35ミリフルサイズデジタル一眼レフ。PENTAX K-1は、眼に触れるすべてが「ユーザーとカメラのより深い関係を目指す」という、開発者からのメッセージとなっている。