講師総評

篠原俊之ゼミナール2023年度 東京

9ヶ月間のゼミナールでやったこととは、素直な表現、自分らしい形をつくることを目指してきました。それは撮り方とか、プリントの色とか、紙の種類とか、そういう話ではなくて、対象の見方、向き合い方に始まり、それをどう見せるのかを経て、最終的にまだ出会ったことのない誰かと、どのような対話が生まれることを期待しているのかを、一緒に考えることでした。

自分らしさとは何か?素直な表現とは何か?

作家さんと向き合うことを仕事にしている私は毎日たくさんの作品を前に、いつもそれを忘れないように、適切な見せ方について考えます。

適切なと言いましたが、考えているうちに、見やすさとか、わかりやすさとか、色や形のバランス、ということが混ざり込んできてしまい、素直な表現がどこかに置き去りになりがちです。もちろん、レイアウトも完璧に決まった構成になれば、より素晴らしいとは思いますが、見てくれがスマートでも、言いたいことが空っぽになってしまっては、本末転倒なのです。

スーパーマーケットに並ばない規格外の形の歪な野菜たちも、たべてみればやっぱり美味しい。

だから、多少かたちが崩れていても、自分らしさを消さずにまとめることを伝えてきたつもりです。

果たして、どのような結果になっているのか、私も楽しみにしています。現時点で言えることは

今回集まってくれた12名の皆さんが、それぞれ新しいことにチャレンジして、自力で完成まで漕ぎ着けた、ということです。とても素晴らしいことだと思います。

昨年に引き続き貴重な機会を私に与えてくださったリコーフォトアカデミーさんに感謝申し上げますとともに、この1年弱の間、関わって下さった全ての皆さんにお礼申し上げます。

早春の働き者

吉田 千春

奄美大島の早春は、ハーベスターの音と共にやって来る。

かつては大勢の人々が動員されたサトウキビの収穫も、今はハーベスターと数人の作業員が一手に引き受ける。この地の早春は晴れる日が少ない。訪ねた時も曇りや小雨の日が続いたが、人も機械も気にする様子はなく、エンジン音を響かせて、畑から畑へと駆け回っていた。収穫されたサトウキビは、島の特産品である黒糖焼酎の原料となる。

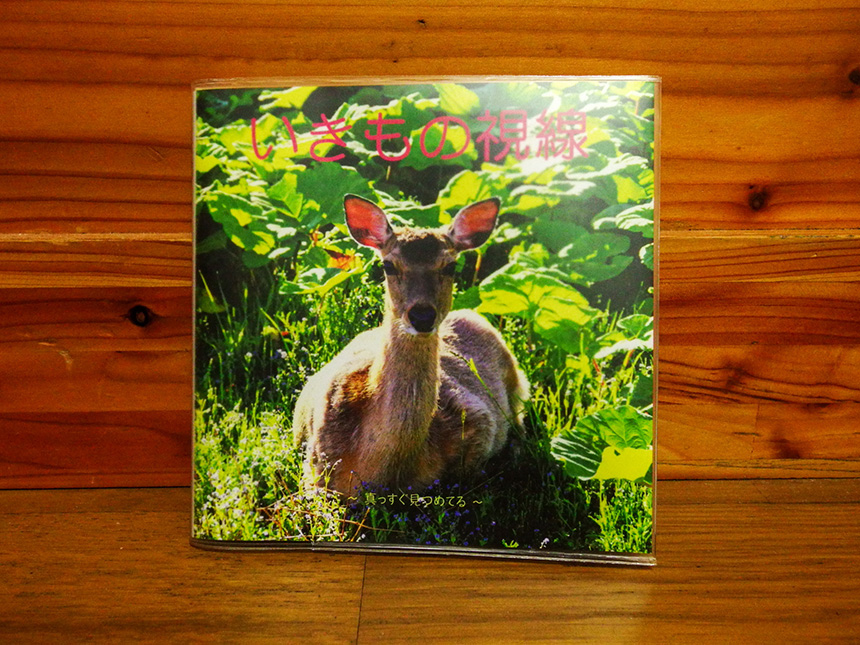

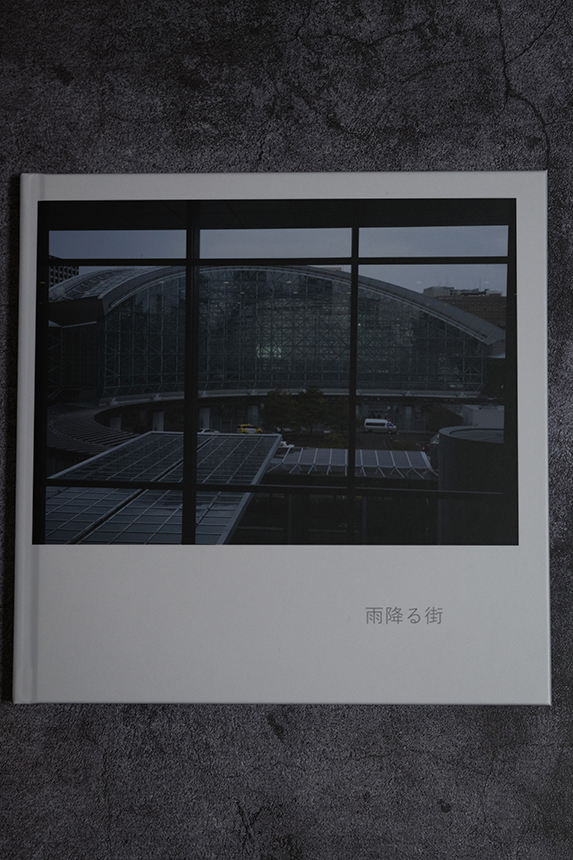

さまよう視線

井上 美千子

ウインドウショッピングをしていて、少し目線をかえたら後ろの風景が映っていたとか、ガラスに幾つもの風景がレイヤーを重ねたように映り込んでいるとかといった経験はあると思います。

同じものを見ているはずなのに意識や角度で違うものが見えてしまうと、感じ方も人それぞれに違ってくると思います。私にはとても不思議な興味深い世界です。

同じ写真を見ているのに違うものを見ていたり、観賞者が作品の中に映っている作品が作りたいと思いました。

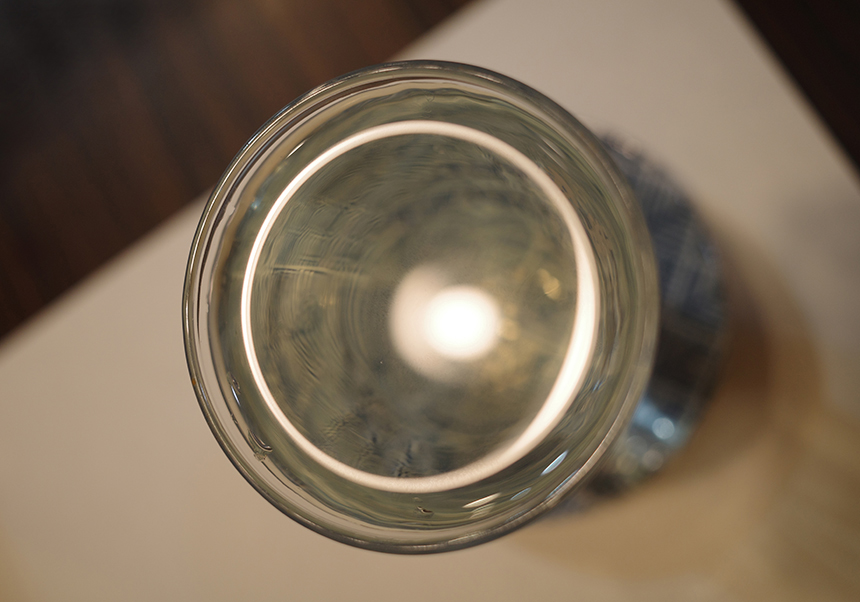

No Alcohol, No Life

中野類

酒は百薬の長と申します。

しかし私にとっては健康のバロメーター、

元気でないと飲めません。

私らしいテーマといえば?の問いには

”お酒”しか思い浮かびませんでした。

酒は楽しい。しかし酒は手強い。

味も千差万別、器の形も素材もいろいろ。

昼でも夜でも、シチュエーションも様々。

何といっても、これから味わおうとする喜び。

そんな気持ちを写しとれていたら…

さあ、ご一緒に。

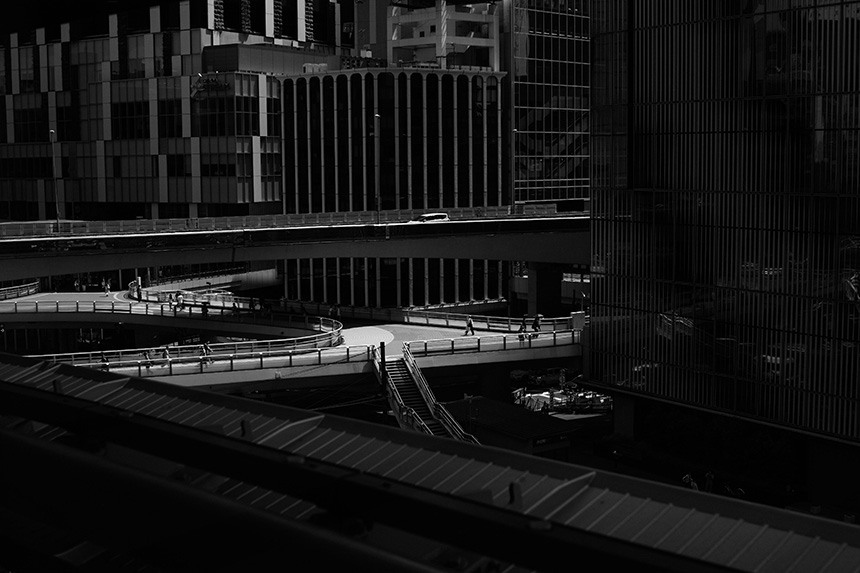

“Under the Sky/ Over the Sky”

草薙正朗

都会の空は小さい、しかしその反面小さい空の下には多くの

出来事と様々な思いが交差する

それでも空の彼方には、何か期待や希望が見える

明日もまた空の彼方を見よう

だれかの日常

猫屋敷 千春

旅先で、目を奪われるような景色に思わず写真機を向けてしまう

それはきっと、そこが普段だったら出会うこともない非日常であるから

けれどもそんな景色も、だれかの日常の一部だったかもしれず

また、そこからたった数歩進むだけで

もしかしたら自分の家の近所にもあったような

ありふれた景色が広がっていたりもする

日常と非日常が溶け合う様を写したい、そう思って写真を撮っています

インスタグラム:猫屋敷

https://www.instagram.com/nekkomansion

千葉景

森下聖子

長年住んでいると市民からもそうでない人からも「千葉って何もないよねぇ」という言葉をよく耳にする。

はて?そうだろうか…と、日頃から私が気になる千葉を捉えてみた。

それは突然現れる鉄骨。モノレール開通から35年経ち、すでに見慣れた景観となってはいるが、

時折、違和感を感じたり奇妙に見えたりする。そんな鉄骨のある千葉へようこそ。

消化

TedK

篠原ゼミでは、篠原先生とゼミ生の皆様の作品に刺激を受けて、自分がかわれたように思います。写真を見る視点、選ぶ視点、テーマを見つける考え方…宿題をこなすために毎回考える時間を作って取り組みました。

今回、私が吸収したものを作品としました。テーマが先にあり、何をどう撮るのかを後から考えた初めての作品です。これからも、考える時間を十分にとって活動していきたいと思います。

講師総評

池永一夫ゼミナール2023年度 東京

私はゼミナールを通じて写真表現の歓びを参加の方々と共有できたことに感謝でいっぱいです。常々、写真表現は自由であり、楽しむことが大切と考えていました。それをゼミで実践するためにいくつかの課題を設けて1ケ月間取り組んでいただき、次のゼミで発表することを繰り返し実践していきました。難しい課題もあり、考えすぎて意味不明の作品が提出されることもありました。また、大胆にという課題にカメラを使わない作品が提出され驚きました。ゼミが進行するうちに既成概念に囚われない自由な発想による作品が次々にでてきました。ノーファインダーによる予測不能な作品、望遠レンズと超スローシャッターによる異次元作品、都市景観から見つけた幽かな光景のモノクローム作品、オルターナティブな手法による作品、相対する世界をコンセプチュアルに見せる作品、自然の不思議を抽象的に仕上げた作品等々。それらの作品は写真表現の可能性と醍醐味を教えてくれました。このゼミを通じて培ったものが新たな作品づくりに繋がることを大いに期待したいと思います。

もっと柔軟に、もっと大胆に

片桐 弘人

ゼミでの毎回の課題に取り組むのは、整体に例えると「イタキモ(痛いけど気持ち良い)」。もっと柔軟に、もっと大胆に。苦しいけど楽しい時間でした。何が写っているか、そして方向性も分からない写真を撮影しようとは、受講する前は思いもしませんでした。ありがとうございました。

とはずがたり

雑賀 節子

色褪せない鳥の羽、きれいに並べられた南国の蝶、巨大な葉の押し花、今はもういない生き物たちの骨格、あるいは古い秤や大きな歯車

鎮座するモノたちと対峙していると、突然それらが、静かに語りはじめる。悠久のとはずがたり

変化するもの

鷹野 裕

目の前に現れるちょっとした変化や、単調さの中に見出すことができるゆらぎ、みたいなテーマを撮影しました。

本ゼミナールでは、毎回異なるテーマに沿って参加者の皆さんが撮影された作品が、非常に刺激になりました。自らの写真に対してもさまざまな気付きを与えていただき、とても実りある内容であったと感じています。

渡

津

海

萩谷 敦

ゼミナールで学んだことの一つに発見眼の重要性がある。

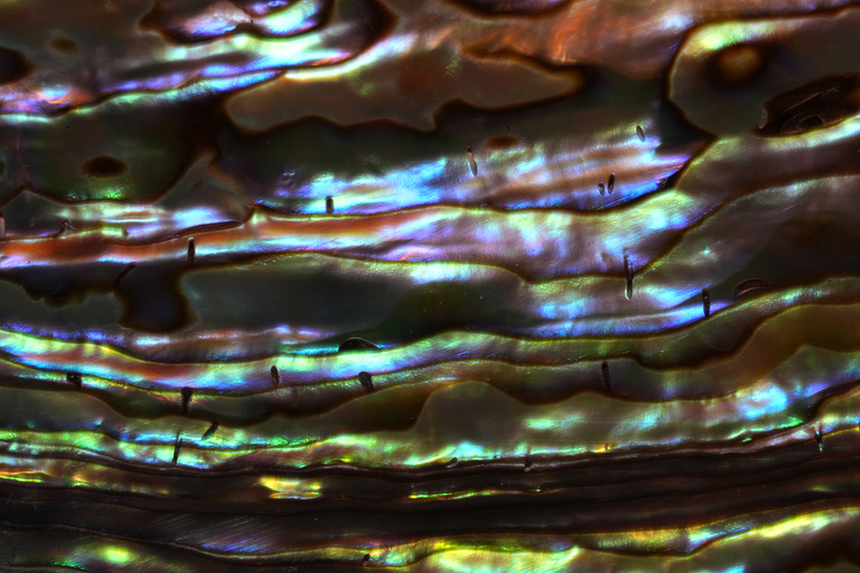

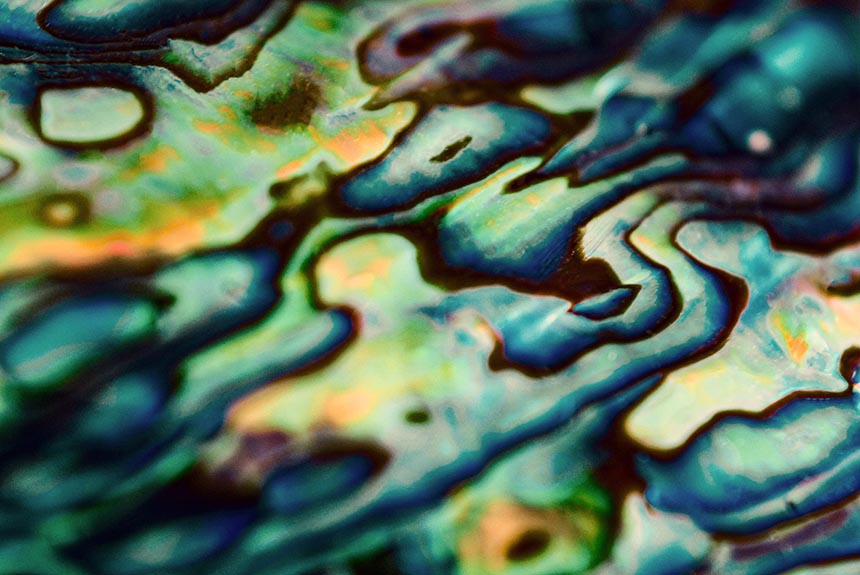

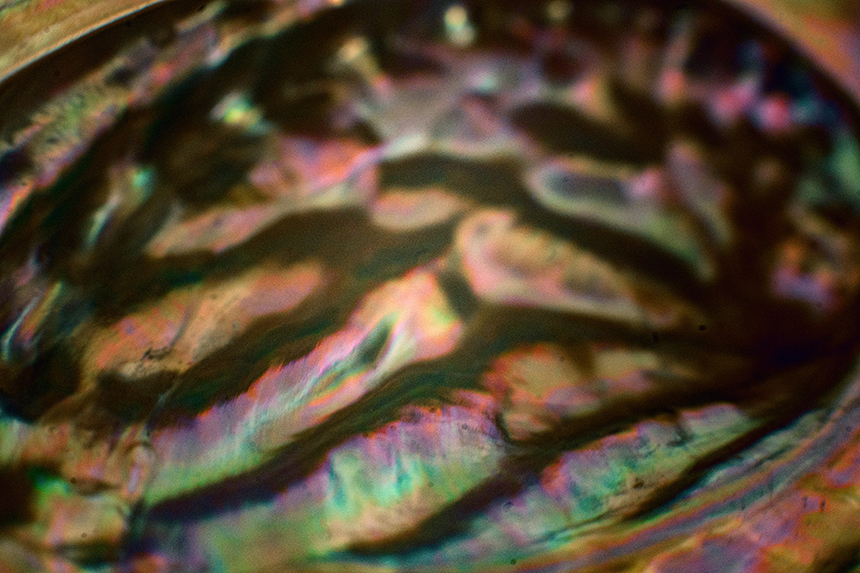

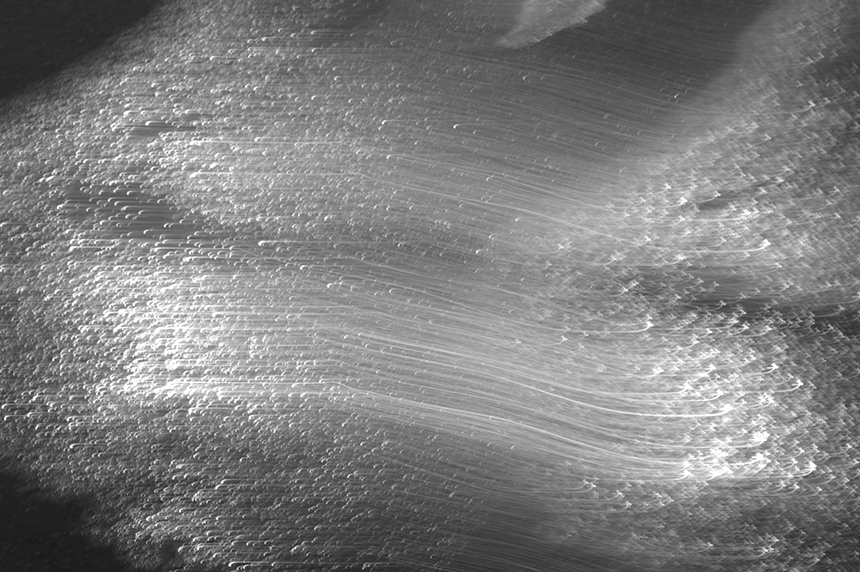

万葉歌人は、海を渡津海と詠んでいた。渡津海には美しい響きを感じる。たしかに渡津海の底に生きる鮑の模様は、見る角度、光線の具合によって美しく響きあっているようだ。

菜虫化蝶

TedK

池永ゼミでは、私にはなかった引き出しを作るきっかけをいただきました。日本人のいろいろな作家さんを教えていただいたりすることで、今まで見ていた被写体がまったく違う風に見えてきます。まるで毛虫が蝶になれたような気分です。ありがとうございました。

印象

山口 耕人

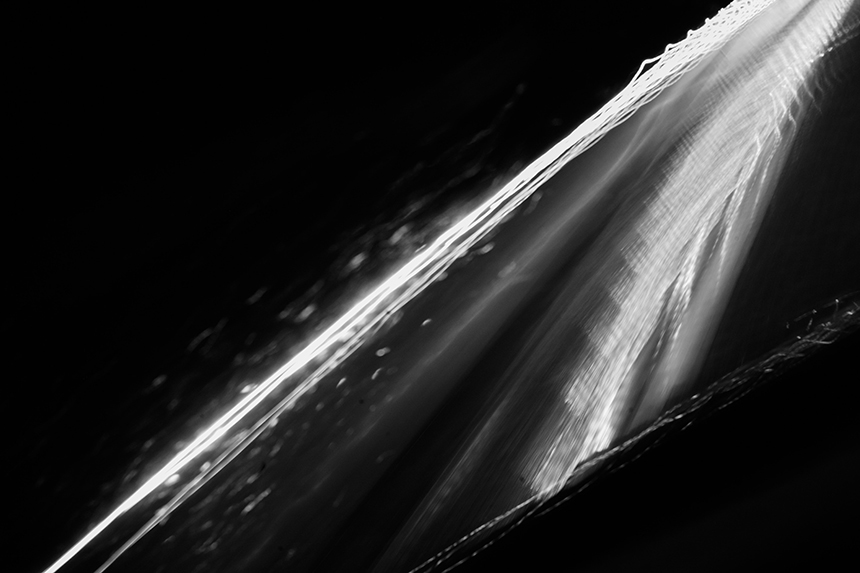

池永ゼミに参加以降、家の中や周辺で撮れ、見えないものを感じる様に撮れ、今までやったことのない撮り方で撮れ、等々無理難題を突きつけられ、悪戦苦闘の結果、スローシャッター撮影というスタイルに行き着きました。1秒というシャッタースピードでの撮影には高速で瞬間を切り取るのとは違った魅力的な世界がありました。

自然がつくる造形美の発見

西尾俊隆

始めの頃、なかなか被写体を見つけられず苦戦しましたが、池永先生のご指導や他の方の作品に刺激を受けながら続けていくうち、身近な場所で被写体を見つけ、写真表現する楽しみを少しずつ味わえるようになりました。

今後も続けていき表現の幅を広げていきたいと思います。ありがとうございます。

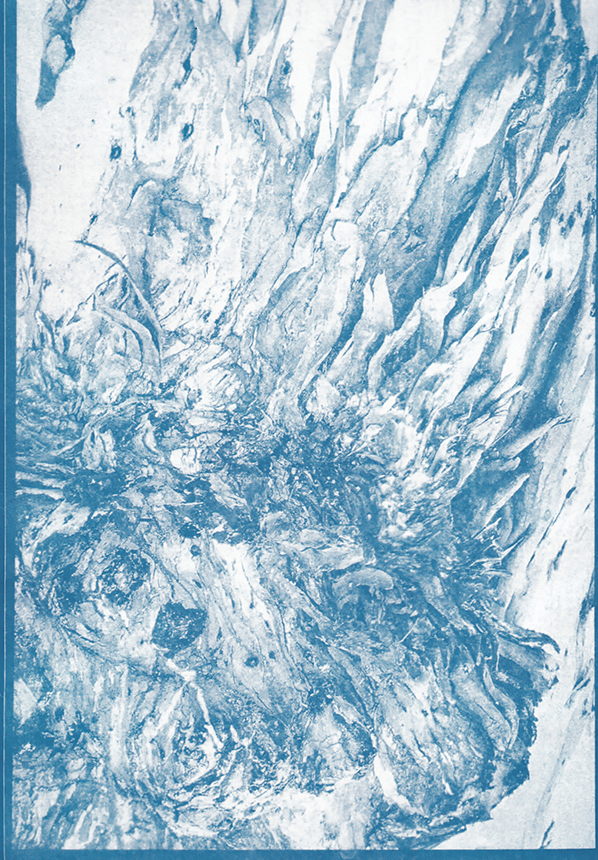

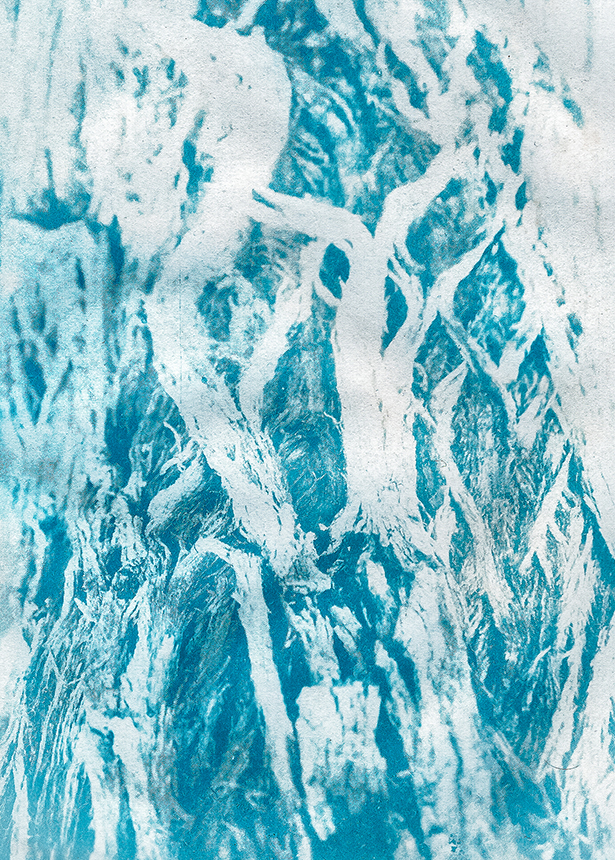

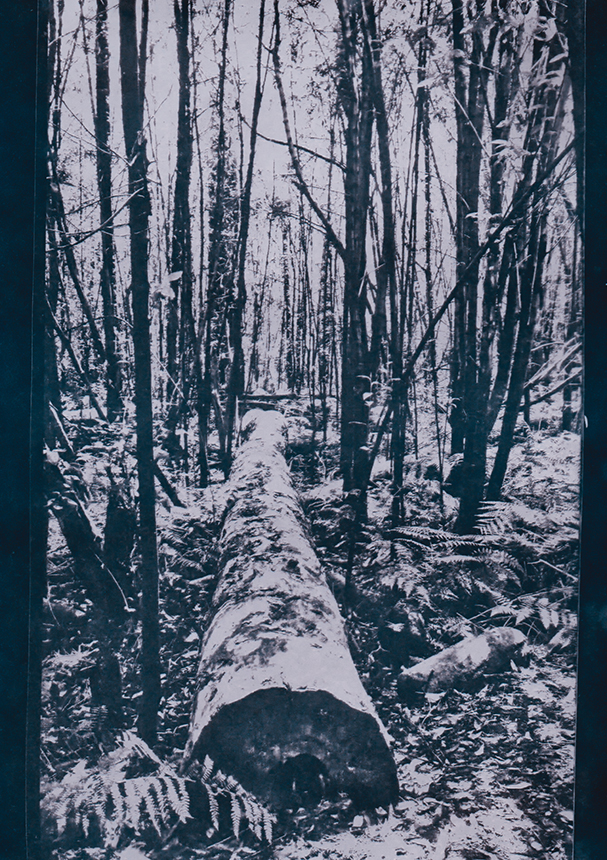

エントの肖像

坂本じゅん子

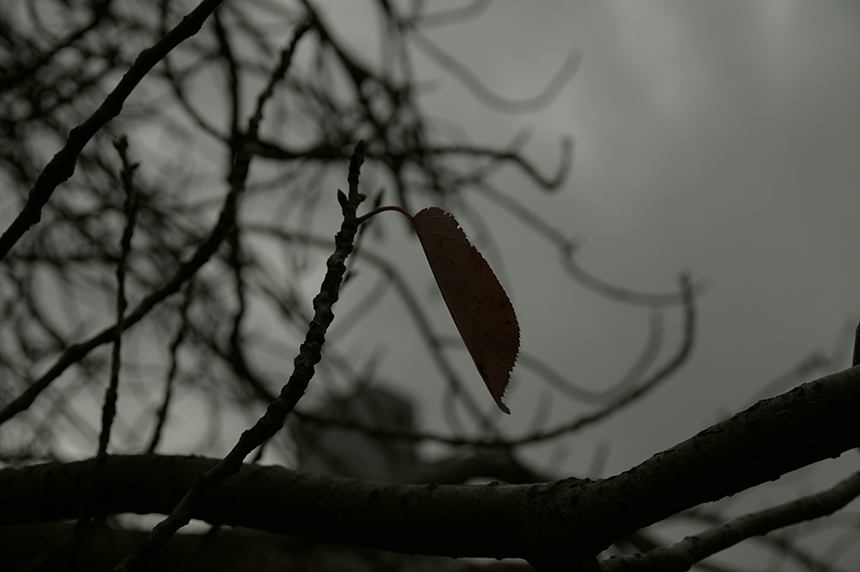

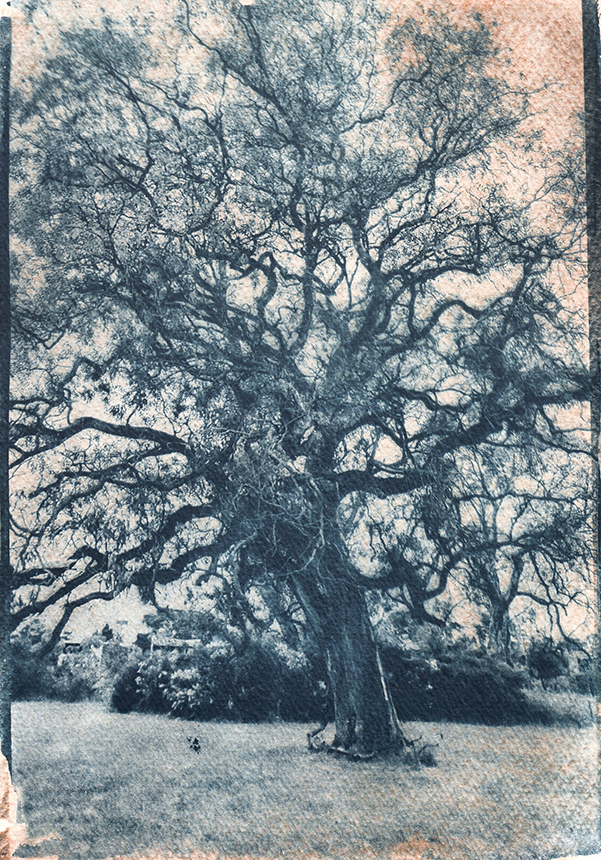

いつもそこにあった森が、大学の施設拡張のため伐採された。

木は反論も、抵抗も、命乞いもできない。

誰かが「切る」と決めたらなすすべ無く倒れていく。

大きな喪失感の中、生きている木の写真を撮ることにした。

いつか「木の髭」が見つかるかもしれないと思いながら。

いずれも太陽で感光、酢と水で現像、両端はお茶で調色。

Instagram:https://www.instagram.com/masqrapher/

動と静

髙濱さゆり

動があるから静を思い、静があるから動を思う。動の中で静を感じ、静の中で動を感じる。異なった世界が支えあう。

参加者の皆さんの写真表現を拝見出来てとても勉強になりました。いろいろな表現方法に出会い、自らが進むべき方向を改めて認識することが出来た池永一夫さんのゼミナールでした。ありがとうございました。

講師総評

渡邉真弓ゼミナール2023年度 オンライン

本ゼミナールでは「私たちはどうして写真を撮るのか」を9か月間かけて探求しました。前半は課題を通して自己を探り、後半はフォトブックの制作を行いました。

受講生のみなさんは毎回真摯に課題に取り組まれ、互いに刺激や気づきの多い時間となりました。そして、それは、いつの間にか、ご自身のバックグラウンドを探る旅に繋がったように思います。

完成したフォトブックにはひとりひとりの「今の想い」が込められています。

この想いがこれからまた変化していくのか、変わらないのか。それぞれの今後の制作もぜひ見守っていただけると幸いです。

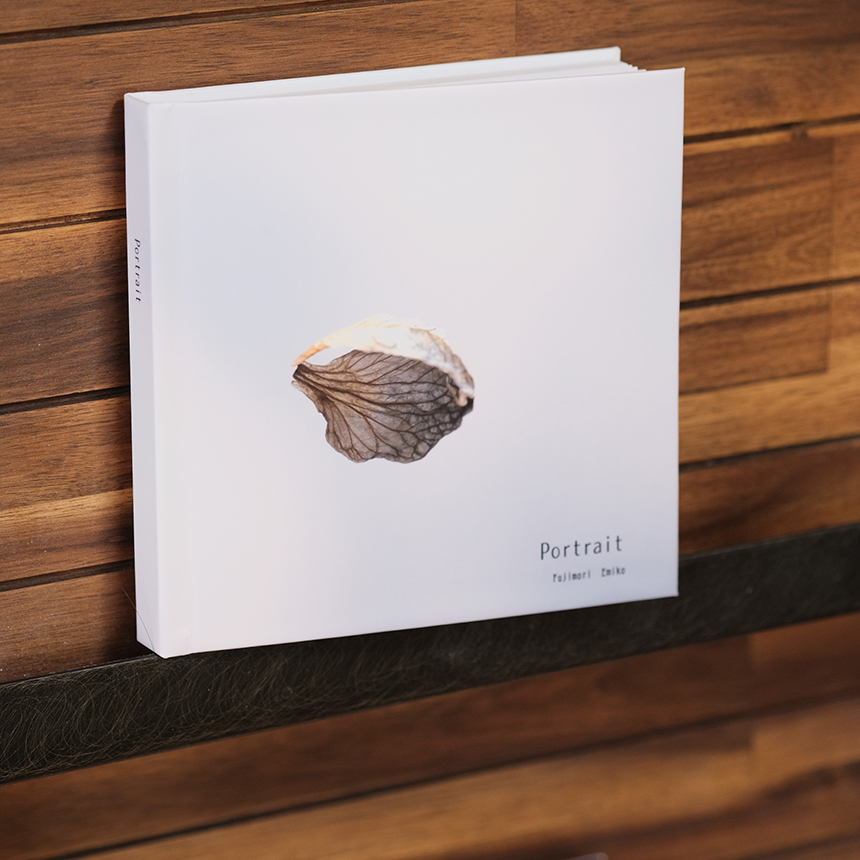

Portrait

Fujimori Emiko

花びらには花の種類を超えた個性がある…。

ライティングは自然光、背景はアクリルボードに映った空の色。

透明感のある背景とやさしい光のもとで、自然に枯れていく前の「花びら達」をフォトブックにまとめました。

私は、このゼミの『「私たちはどうして写真を撮るのか」を探求する』という内容に魅かれて参加しました。

様々な課題に取り組むことで、自分の写真をじっくり見つめなおすことができたと感じています。

また、先生の丁寧なアドバイスをもとにブックを完成することができ、とても感謝しています。

真弓先生、安藤さん、ご一緒した皆さま、本当にありがとうございました。

Instagram : https://www.instagram.com/hyuga03192020/

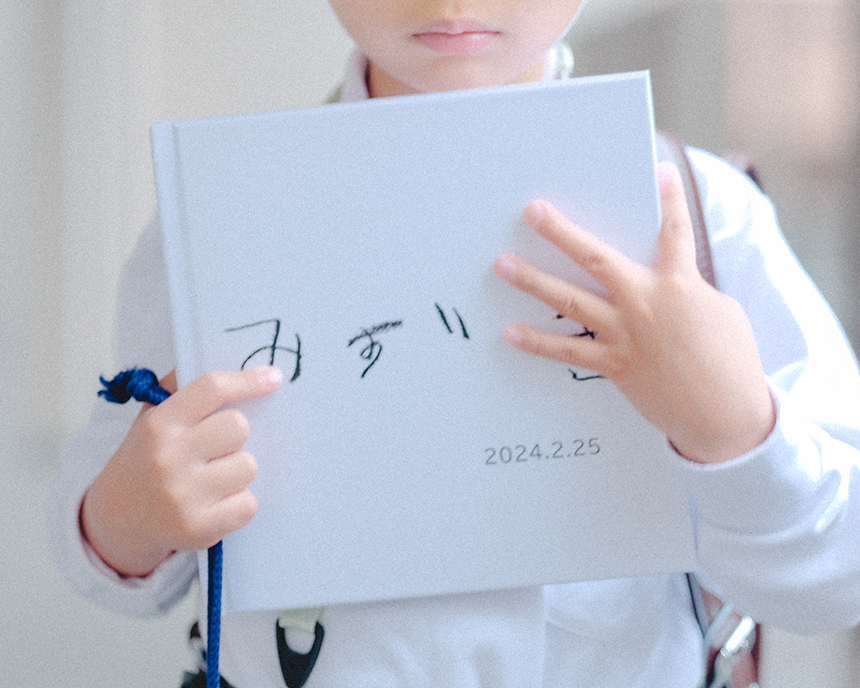

みずき

幣 隼人(ヘイ ハヤト)

6歳の息子の写真です。子供のすぐ仲良くなれる力や物凄い探究心への驚き、成長への安堵や寂しさを詰めこみ、14年後皆で笑っている光景を想像してまとめました。

この講座では、8か月間、全国各地の方と意見を出しあう楽しい時間を過ごせました。お時間あれば、ぜひ全ての写真集をご覧ください。

ぽつん

宿谷貴之

フォトブック制作を通してカメラを向けてしまう1つがわかりました

これから年を重ねても街の片隅にある “ぽつん”を見つけられるのかは正直わかりません

いま自分にできていることをブックに残せたことはとてもよかったと思います

渡邉真弓先生、ゼミ参加の皆さん、事務局の安藤さん、ありがとうございました

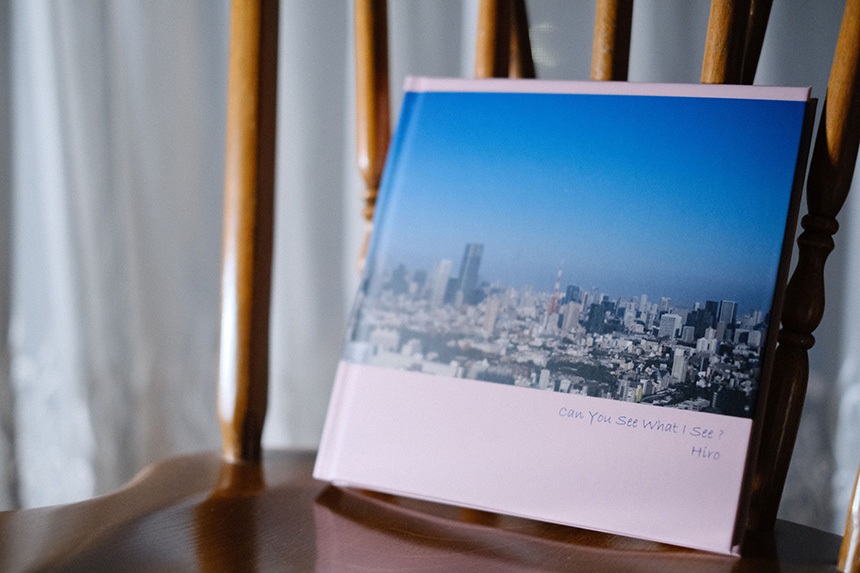

Can You See What I See ?

Hiro

「私はどうして写真を撮るのでしょう?」

暑い日も寒い日も雨の日も

重い荷物を持って

普段歩かない距離を歩いて

どうして写真を撮るのでしょう?

9ヵ月にわたり真弓先生と対話しメンバーの皆様の作品にふれ、

少しずつですが私なりの答えがみつかったような気がしています。

そして、その答えをフォトブックの中に閉じ込めてみました。

ちょっとのぞいてみませんか?

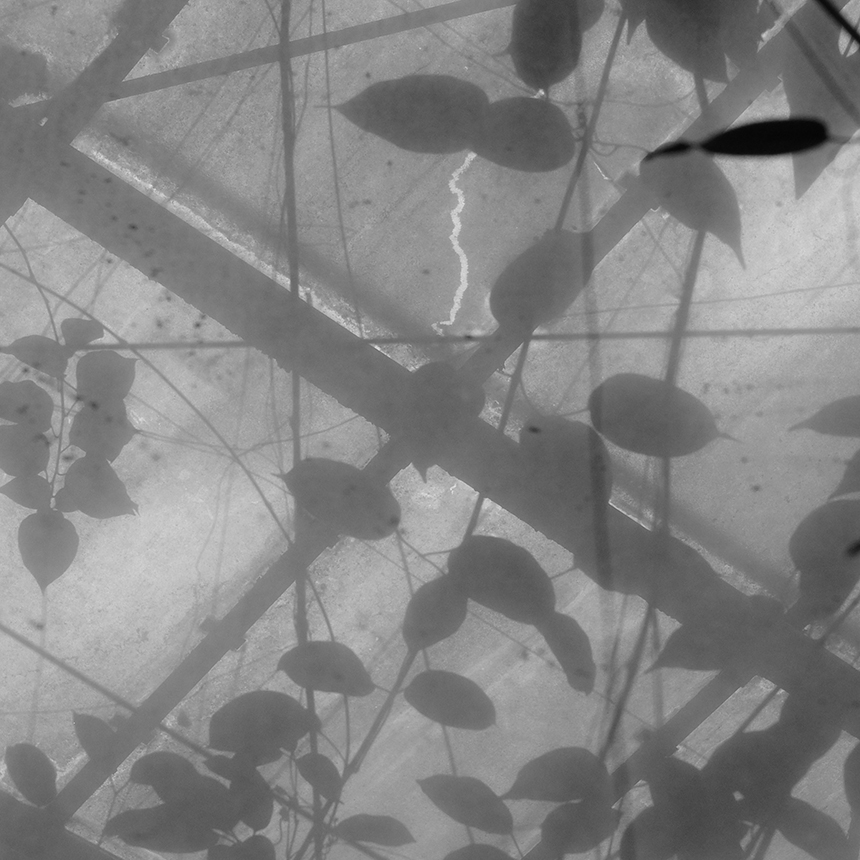

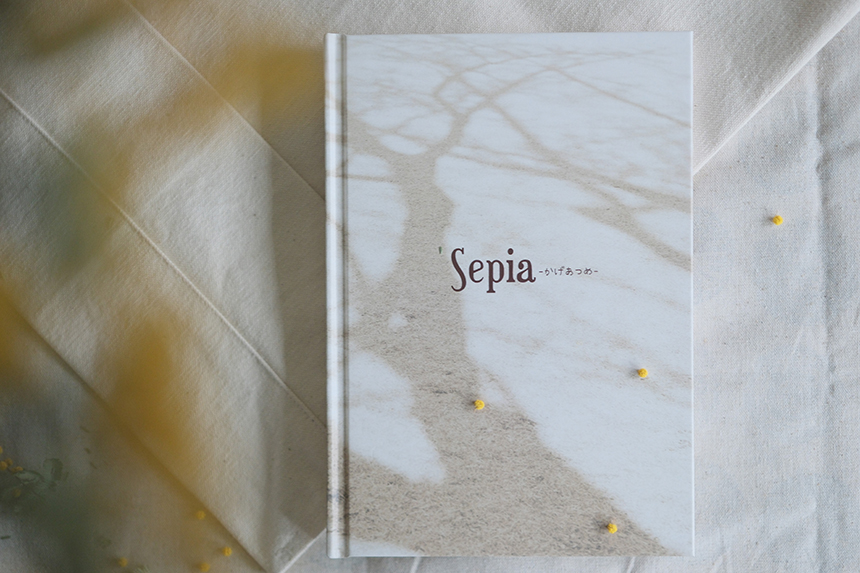

Sepia -かげあつめ-

Manami..

ゼミを通してみなさんの写真を見たりエピソードを聞くのはとても楽しく刺激になりました

みなさんと貴重な時間をご一緒できたことをうれしく思います

パラパラっと気軽にめくって「こんな影見たことあるなぁ」と感じてもらえたらうれしいです

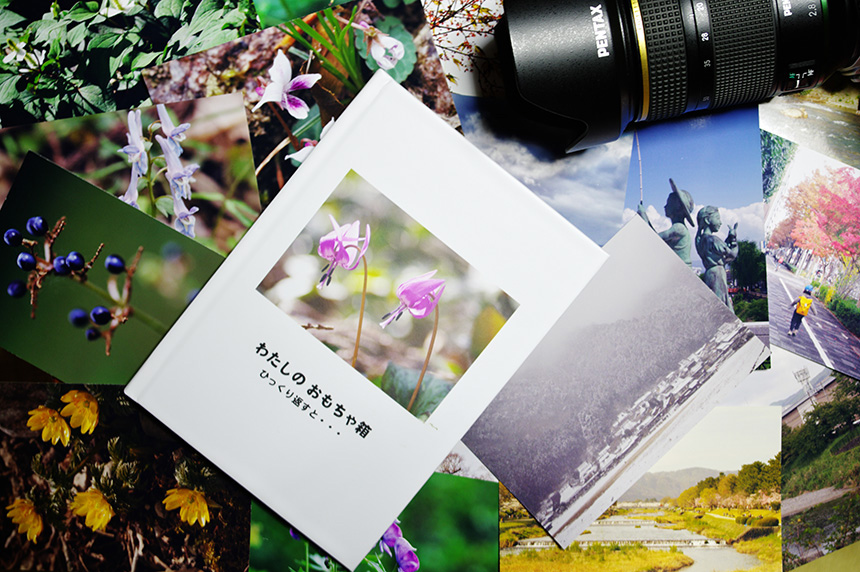

わたしの おもちゃ箱

― ひっくりかえすと… ―

はねだ ひさし

自分の写真を変容させたい

と願って、ゼミに参加しました。

ですから,

これまで私が撮り続けてきた作品と

このゼミナールに参加して,新たに撮り始めた作品を

あわせてまとめました。

渡邉先生からの課題に従って撮影することによって

「わかっていながら、ぼんやりとしか意識してこなかった」

光 の存在

に改めて目を向けることができました。

また,画面の中に人物を入れることで

写真の印象が大きく変わることに

気付きました。

今は,撮影に行くだけでなく、

常にカメラを持ち歩いて写真を楽しんでいます。

Blue Blurry ~Near Eyes, Old Eyes~

miki hagiuda

時を重ねて 目にする世界は蒼くぼんやりとしていた

老いるということは そういうことなのかもしれない

最後に閉じた瞼のなかで 想い出は巡るだろう

観覧車のように ゆっくりと ゆっくりと

instagram.com/mikiphotoworks

全力モデルJURI

miwako

JURIちゃんは生を享けたその瞬間から“人を喜ばせたい”と思っていたに違いない

6年間のJURIちゃんを一枚ずつ見返す作業でそう感じたのだ

1台のカメラが取り持つ2人の掛け合いは最高だった

今の私の『全力写真』をこれからも楽しんでいきたいと思う

そんな気持ちにさせてくださった渡邉真弓先生、事務局の安藤さん、ありがとうございました